JOURNAL

脳ドック、農業DX、コミュニケーションロボットなど。テクノロジーの力で社会を変革する、東京21cクラブメンバー5社が登場──丸の内フロンティアシリーズ「Startup Pitch in Marunouchi」

2022年6月16日(木)、三菱地所が運営するEGG JAPANのビジネスコミュニティ「東京21cクラブ」が主催する「Startup Pitch in Marunouchi」を実施しました。

このイベントは、東京21cクラブメンバーに所属するスタートアップ5社がピッチを行い、コメンテーターから事業に対するフィードバックなどを得るものです。

登壇したのは、スマートスキャン代表取締役の濱野斗百礼さん、AnchorZ代表取締役CEOの徳山真旭さん、ミライセンス取締役社長の香田夏雄さん、ユカイ工学取締役COOの鈴木裕一郎さん、AGRIST代表取締役兼CTOの秦裕貴さん。

コメンテーターを務めるのは、日本ベンチャーキャピタル株式会社常務執行役員の照沼大さん、MASSパートナーズ法律事務所共同代表パートナー溝田宗司さんです。

この記事では、AI・テクノロジー企業5社によるピッチイベントの模様をレポートでお伝えします。

スマートスキャン:脳の異常を早期発見する、スマート脳ドック

最初に登壇したのは、スマートスキャン代表取締役の濱野斗百礼さん。同社は、自費診断の脳ドッグ健診サービス「スマート脳ドック」を提供しています。

同サービスは、受付から終了までを約30分間で済ませることができ、相場よりも低価格な17,500円(税別)で脳ドッグ健診を受けられます。また、MRIで脳を撮影し検査結果を手持ちのデバイスで確認することもできます。

始めに、濱野さんは「脳ドックの受診が必要な理由」について話しました。

濱野さん「日本人の死因第3位は、脳血管疾患です。心臓の病気は治療によって回復が見込まれやすいものの、脳の場合は一度病気にかかって壊れてしまうと取り返しがつきません。病気になるリスクを早期に発見するためにも、低価格かつ気軽に検診しやすい脳ドッグが必要だと考えました」

スマートスキャン株式会社代表取締役 濱野斗百礼さん

現在スマート脳ドッグを受けられるのは、東京の新宿、銀座、そして大阪の梅田です。また、脳ドックのみならず、CT肺・心血管ドックやCT体脂肪検査、新型コロナ抗体検査など、重大疾病の早期発見などを目的とした検査も同日にまとめて可能だといいます。

さらに、同社は末稼働のMRIを活用したシェアリングエコノミーサービスも展開しています。

濱野さん「MRIを所有しているクリニックはありますが、読影できる医師がおらず、稼働していないことが多いです。私たちは、全国にいる読影可能な医師に脳の画像をクラウドで共有し、空き時間での読影をお願いしています。この仕組みを活用すれば、全国にある未稼働のMRIを活用して、より多くの人が脳ドッグを検診できるようになります」

現在94のクリニックと契約し、スマート脳ドックを提供している同社。2022年2月からは出光興産と資本業務提携し、MRIを搭載した移動式脳ドックサービスの展開もスタートしました。全国にあるガソリンスタンドを活用し、地方自治体に住む高齢者が気軽に脳ドッグを受診できる仕組みを整えています。

最後に、濱野さんは今後の取り組みについての展望を述べました。

濱野さん「今後はスマート脳ドックで得られたデータを活用し、病気のリスク予測を可能にするソフトウェアを開発していきたいです」

質疑応答では、溝田さんが「御社が取り組んでいるSNSマーケティング施策、つまり撮影した脳の画像を受診者に渡して気軽にSNSで拡散してもらい、それを見た友人や家族の来診につなげる仕組みは、特許を取得できます。今後の事業成長に向けて、検討してみてはいかがでしょうか」とアドバイスを送りました。

MASSパートナーズ法律事務所共同代表パートナー 溝田宗司さん

関連記事:誰もが気軽に「脳ドック」を受診できる社会へ――医療に新たな価値を生み出す、スマートスキャンの展望――Founders Night Marunouchi vol.22(オンライン)

AnchorZ:複数の生体認証と様々な行動情報によってユーザーが利用を開始してから終了するまで継続認証を行う「バックグラウンド認証®︎」

続いて登壇したのは、本人認証サービス「DZ Security」を運営している、AnchorZ代表取締役CEOの徳山真旭さん。

「DZ Security」について、徳山さんは「赤ちゃんでも、誰でも簡単に利用できる本人認証サービス」と語ります。

徳山さん「銀行や証券会社のアプリを開く時には、パスワードやIDを入力して本人確認を行うのが一般的です。しかし、高齢者などはパスワードを覚えるのが面倒に感じる場合あり、つい忘れることも多々あります。いざ利用する時に本人確認ができず使えなかったというのはよくある話ではないでしょうか。そこで、『DZ認証』と呼ばれる、「バックグラウンド認証®」を使うことで、本人確認せずとも自動でアプリを起動できるようになります」

「DZ認証」とは、ユーザーが持つ複数の生体や行動情報(ふるまい)などをAI学習し、蓄積されたデータを元に最適な認証を行う「バックグラウンド認証®」のことを指します。通常の認証手段とは異なり、本人が気づかないうちに24時間365日自動認証が行われ、本人以外の利用はブロックされる仕組みです。

徳山さん「顔や声などの生体、ふるまいなどの情報を初期登録すると、それらの情報を元に端末が自動で本人認証します。もちろん、本人認証が必要となるシチュエーションは自宅や会社など異なる状況が多いため、複数の要素から本人かどうかを判断していきます。認証を繰り返すことで、本人と見なす精度が上がっていきます」

株式会社AnchorZ代表取締役CEO 徳山真旭さん

また、「DZ Securityは偽造される心配もない」と徳山さんは話します。さまざまな要素により本人かどうかを確定するため、何を偽造すればなりすませるかの把握が難しいことを理由に挙げました。現在では個人の利用だけでなく、銀行や行政の利用も始まっているといいます。

照沼さんからは「セキュリティ領域に取り組んでいる日本のスタートアップの多くは、事業をスケールさせることに苦戦している印象があります。おそらく知名度や信用がより重視されるからだと考えているのですが、徳山さんも苦労はあったのでしょうか?」と質問が投げかけられました。

日本ベンチャーキャピタル株式会社常務執行役員 照沼大さん

徳山さん「まずは開発が大変でした。プロダクトのアイデアを思いついた段階では『これはいける!』と思ったのですが、ローンチまでの過程でさまざまな壁がありました。

また、当然最初はプロダクトに対する信用が少ないため、大きな参入障壁にぶつかりました。しかし、ケンブリッジにあるプロセッサIPライセンスを開発・提供するArm社が主催するセッションに選出されたことで、風向きが変わり、お客様も増えていきました」

徳山さんは今後について、「上場を見据えながら、パスワードやIDを入力する本人確認をせずにアプリが使えるビジネスプラットフォームを構築していきたいです」と意気込みを述べました。

ミライセンス:3次元空間で触力覚を表現する、3DHaptics

続いて登壇したのは、ミライセンス取締役社長の香田夏雄さん。同社は、3次元空間で触力覚を表現する技術の研究開発・商用化を行っています。

香田さん「私たちが開発しているのは、繊細な触感や感触を表現する『3DHaptics』です。特殊な振動によって、引っ張られる・押される、固い・柔らかい、ざらざらするなどの感覚を空中で自由に表現することができます」

株式会社ミライセンス取締役社長 香田夏雄さん

まず、香田さんが紹介したのは脳科学領域で「3DHaptics」が活用される背景についてです。

香田さん「産総研の研究者でもあり弊社のCTOも務める中村博士が、特殊な振動で指先などの感覚器官を刺激すると、『引っ張られている』『柔らかいものを触っている』など脳内で錯覚が起きることを発明・発見しました。これらの錯覚を利用して、様々な触感や感触を意図的に生み出すことができます。

これは、3つの色を組み合わせることで様々な色彩を生み出す『三原色』と同じ考え方です。感触も引っ張られる・押されるなどを感じる『力覚』、硬さや柔らかさなどを感じる『圧力』、でこぼこを感じる『触覚』が組み合わせることで、相手に与えたい感触を自由自在に生み出せます。私たちはこれを『三原触』と呼んでいます」

香田さんは続けて、人工知能領域においても「3DHaptics」が活用されている背景を説明しました。

香田さん「指先などの感覚器官に刺激を与えたらどう感じるかをデータベース化しています。そのデータと人工知能を活用して、触覚を生み出す波形を自動計算しています。

Hapticsは、人に感じてほしい触覚を振動によって再現するものですが、楽器の音を調整するように非常に複雑なチューニングが必要です。それを人工知能に任せることで、効率的に触覚を作り出せます」

通常、3DHapticsを支える「Hapticsデバイス」を実装するには、高度なプログラミング技術が必要です。ミライセンスでは『触感・感触のデータベース』『ミドルウェア』『触力覚波形オーサリングツール』を組み合わせ、誰でも3DHapticsを開発できるキットも用意しているといいます。

また、2019年12月には村田製作所とのM&Aを実施し、村田製作所の完全子会社になりました。照沼さんは「大きな変革だったと思うのですが、M&Aはどのような経緯で進んだのでしょうか?」と質問しました。

香田さん「村田製作所とは、2016年頃から協業を進めていました。私たちはHapticsのアルゴリズムを開発していますが、実際に振動を与えるHapticsのハードウェア開発は専門外でした。Hapticsを活用したいメーカーから『安定供給できますか?』と尋ねられることも多く、信用を担保するためにもHapticsのハードウェアを迅速に開発し、かつ、安定供給できる体制を整える必要性を感じていました。

国内外で協業先を考えている中で、村田製作所はHapticsを扱う人材が揃っており、相性が良い企業だと感じていました。私たちがアルゴリズムを開発し、村田製作所がハードウェアを制作すれば、より質の高いHapticsの開発につながるはずだと考え、M&Aに至りました」

香田さんは「村田製作所のグループ企業であることを活かしながら、今後もHapticsにしかできないことを追求していきます。スタートアップの気持ちを忘れず、新しい価値を創出し続けていきたいです」と意気込みを述べました。

ユカイ工学:Wellbeingな世界を実現する、ロボティクスサービス

続いて登壇したのは、ユカイ工学取締役COOの鈴木裕一郎さん。同社は「ロボティクスで、世界をユカイに。」をビジョンに掲げ、IoTシステム開発やロボットの開発・活用の支援を行っています。

現在ユカイ工学が開発・提供しているロボットは大きく2つのユースケースで利用されています。

1つは、店舗やオフィスでの非接触コミュニケーションに対応したロボットです。ある百貨店では、来店者が近づくとセンサで反応したり、一問一答で回答したりするロボットが導入されています。

もう1つは、ライフスタイルをより豊かにするためのコミュニケーションロボットです。撫でるとしっぽを振って応えてくれるしっぽクッション「Qoobo」や、赤ちゃんや幼いペットの甘噛みをロボットで味わえる「甘噛みハムハム」などのプロダクトを企画・販売しています。

なかでも、家族のコミュニケーションを支えるロボット「BOCCOシリーズ」は、高齢者のQOLを維持するために活用されているといいます。

鈴木さん「もともと『BOCCO』は、スマートフォン等の通信手段を覚える前に留守番をしている子どもと家族との遠隔コミュニケーションをサポートするために誕生しました。子どもがBOCCOに話しかけると、音声やテキストメッセージとして家族がもつスマートフォンに送信され、簡単にコミュニケーションが取れます。

それを応用して、高齢者にもサービスを提供できないかと模索した結果、高齢者の生活サポートサービスを運営するセコムと協業することになりました。サービスの内容は、一人暮らしの高齢者がBOCCOに話かけると、その裏側にいるセコムのオペレーターが応答して1日に複数回コミュニケーションを取れるというものです。

また、このサービスは服薬のリマインドなどにも活用できます。実際に、高齢者が抱える健康上の課題を解決する上でも一定の効果が見受けられています」

ユカイ工学株式会社取締役COO 鈴木裕一郎さん

同社は2011年の創業以来、領域問わず100社近い企業との実証実験を行ってきたといいます。照沼さんからの「今後は特にどの領域に事業を展開していきたいとお考えでしょうか?」という質問に対して、鈴木さんはこのように答えました。

鈴木さん「特にロボットが活躍しやすいと考えられる自宅や商業施設、オフィスに向けての展開を検討しています。またロボットを介して、顧客接点を強めたい企業や店舗との協業も増やしていきたいです」

最後に「私たちは、皆さまの身近に『ロボット』がいる世界を目指しています。ロボットが少しだけ皆さまの背中を押し、じんわりとした幸せを届けられたら嬉しいです」と話し、ピッチを締めくくりました。

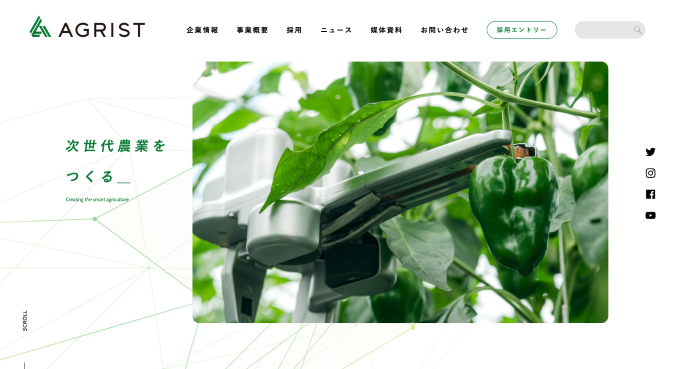

AGRIST:テクノロジーで農業の課題を解決する、自動収穫ロボット

最後に登壇したのは、AGRIST代表取締役兼CTOの秦裕貴さん。同社は「テクノロジーで農業課題を解決する」をミッションに掲げ、「自動収穫ロボット」や農産物の収穫率を高めるAIプラットフォーム「agriss」の開発、自動収穫ロボットに最適化した「低炭素ビニールハウス」の研究をしています。

秦さんは冒頭で、事業を展開する背景にあたる「農業が抱える課題」について紹介しました。

秦さん「日本の農家で働く人の平均年齢は、67歳を超えています。また、2030年までに国内の農家の数が半減するとも言われています。それに伴って、農家1軒あたりが担う生産量は今後増えていくでしょう。農作業の半分以上を占める『収穫作業』は、特に人手が足りなくなっていきます。

実際に宮崎のある農家に話を伺ったところ、収穫作業の人手が不足しているため、ビニールハウス栽培が拡大できなかったり、手入れができずに収穫量が少なくなってしまったり、多くの課題を抱えていることがわかりました。それらを解決すべく、私たちは農業のDXを後押しするための事業に取り組んでいます」

「自動収穫ロボット」は、AIがピーマンやきゅうりなどの果菜を判別し、1分間に約1個の農作物を収穫するというもの。「一見すると収穫スピードが遅いように見えるかもしれませんが、毎日12時間休まず稼働でき、年間で約5トンのピーマンを収穫できます」と秦さんは話しました。

さらに、収穫後の余分な茎取りも収穫ロボットが自動で行ってくれるため、人手を介さずに出荷も可能だといいます。ビニールハウス内を移動する自動収穫ロボットから取得したデータを活用し、収穫予測もできるそうです。

AGRIST株式会社代表取締役兼CTO 秦裕貴さん

今後は、自動収穫ロボットに最適化された栽培形式やビニールハウスのデザインを研究していくと話す秦さん。より幅広く、農業のDX化を手掛けていくそうです。

質疑応答の時間に入ると、照沼さんからは「AGRISTも土地を借りてビニールハウスと自動収穫ロボットを設置し、実際に農業に取り組まれています。そのアセットを活用し、今後どのような展開を考えているのでしょうか?」と質問が投げかけられました。

秦さん「農業と福祉の連携を考えています。すでに、障害者が農業に従事する取り組みは世の中にありますが、農地に赴いて働くことが難しい障害者もいます。そういった方に向けて自動収穫ロボットを活用し、遠隔で働ける仕組みを作れないかと考えています」

秦さんは「農業の業界は年々課題が増えている一方で、私たちの生活になくてはならないものでもあります。テクノロジーを通して、そうした課題を一つでも多く解決していきたいです」と話し、ピッチを締めくくりました。

コメンテーターからだけではなく、観覧者からも様々な質問が飛び交い、大きな盛り上がりを見せた本イベント。丸の内フロンティアは、今後も様々なイベントを企画・実施していきます。次回以降もぜひご期待ください。

>>最新イベントはこちら

【過去開催・丸の内フロンティアのイベントレポート一覧】

https://www.the-mcube.com/journal/journal_tag/marunouchi-frontier

【The M Cube 公式SNS】

\Facebookフォローがまだの方は是非この機会に!/

(Facebook) https://www.facebook.com/themcubemarunouchi

(YouTube)https://www.youtube.com/channel/UC3KfG8v_4dEvbcyqjQnatrg

OTHER JOURNAL

EXPLORE MORE

- バイオテック

- ヘルステック

- ヘルスケア

- HC

- VC

- エネルギー

- MaaS

- スポーツビジネス

- SaaS

- Fintech

- フードテック

- サービス/プラットフォーム

- Founders Night Marunouchi

- プロダクト開発

- IT

- 知財戦略

- チームビルディング

- データ分析

- IPO

- SDGs

- サステナビリティ

- フェムテック

- ドローン

- 人材育成

- アート

- 福祉

- スマートシティ

- 地方創生

- モビリティ

- AI

- アパレル

- ロボティクス

- DX

- EdTech

- アプリ開発

- 金融

- 教育

- 子育て

- アグリテック

- IoT

- 医療

- テクノロジー

- Startup Pitch

- オープンイノベーション

- 丸の内フロンティア

- 合同マッチング会